日本の住宅業界の真実 2023年3月15日のX(旧twitter)より転載

先日まで日本が先進国ではあり得ないほど低性能な家づくりをしてきたこともあり、住宅の温熱環境が悪いせいでヒートショックを初めとする多くの健康被害を生み出していることを、エビデンスを提示しながら説明してきました。今回は、そんな日本の住宅業界について個人的に調べた結果、思うところを書かせていただきたいと思います。かなり業界に対して批判的な内容となっていますので、一部の方には不快な思いをさせてしまうかも知れません。興味のある方のみご一読ください。

ところで、最近なぜこんなにも住宅に関して長々と書いているのかというと、もちろん住環境が我々の健康に与える影響が甚大だからです。そして、心身ともに健康でありたいならば、住環境を改善することも非常に大切であるということを、患者やフォロワーの皆さんにも知ってもらいたいからです。

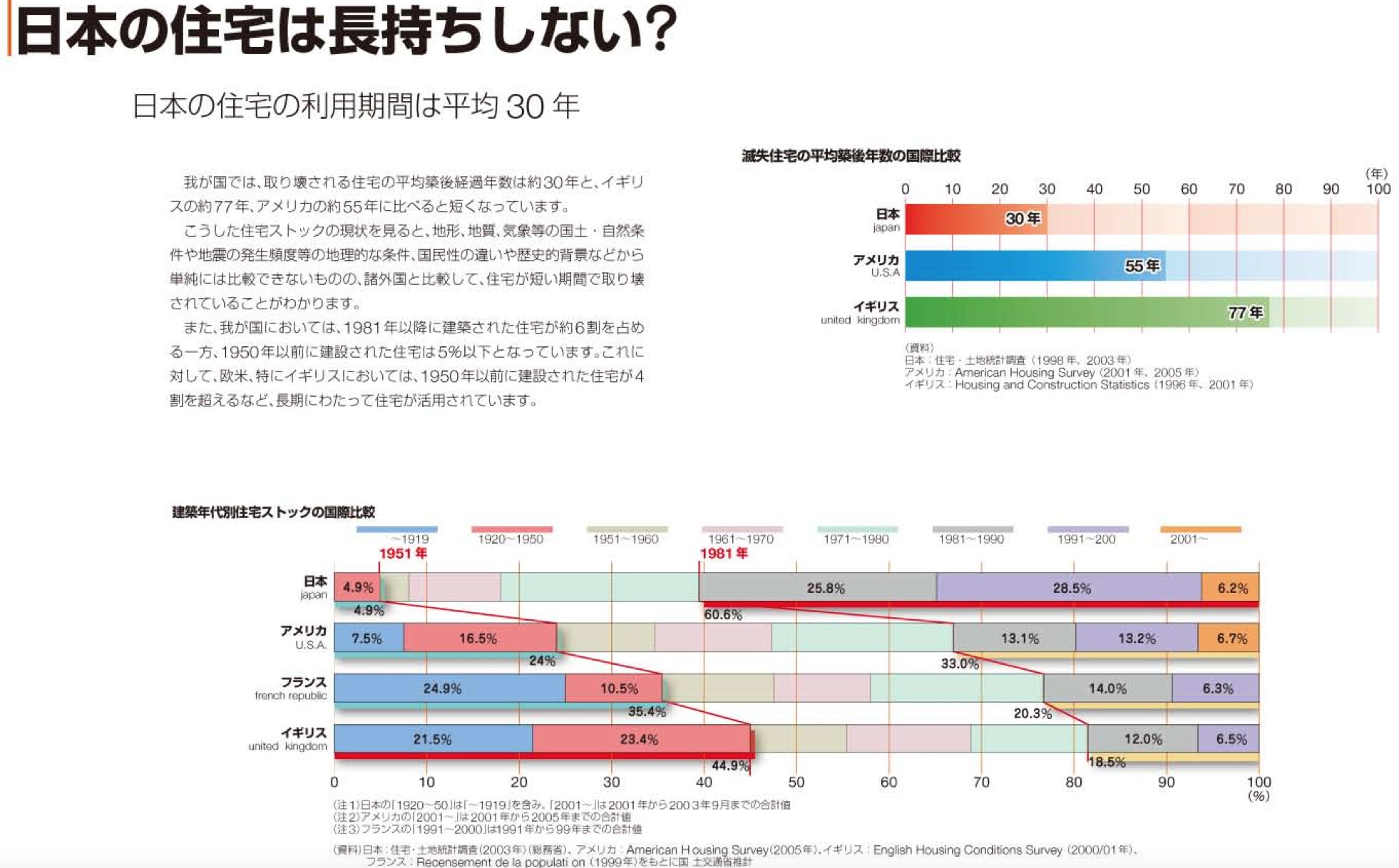

さて、今回の本題に入って行く前に質問ですが、皆さんは日本の住宅がどれくらいで建て替えられているか、ご存知でしょうか。 答えは、日本で戦後に建てられた木造住宅では、国土交通省や環境省の統計データな度によれば、おおむね30年で建て替えられるのが一般的です。

『木造住宅の耐用年数とは?実際に住める年数と耐用年数は違う!』 https://www.nihonhouse-hd.co.jp/column/service-life/

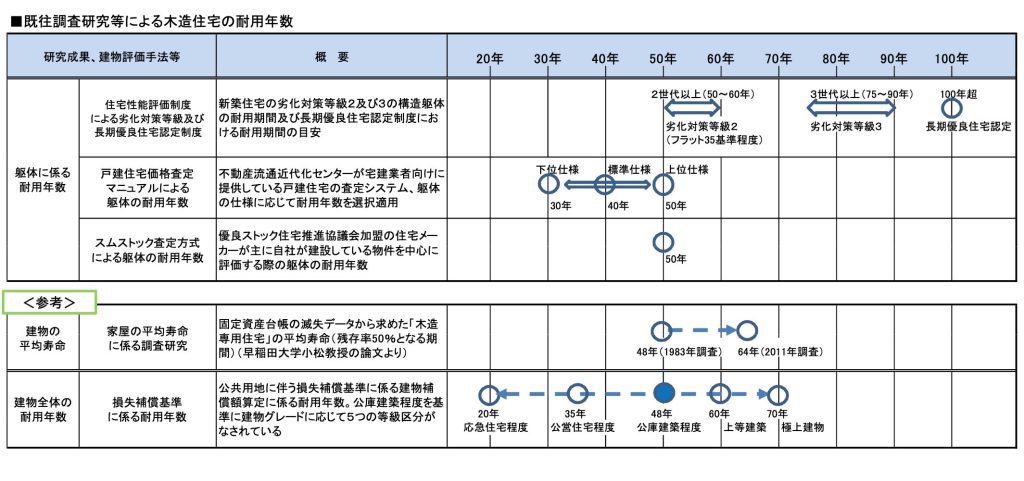

一方で、日本の木造住宅の住宅耐用年数は「フラット35基準レベルで50年~60年、劣化対策等級3レベルで75年~90年、長期優良住宅レベルであれば100年超」(国交省:木造住宅期待耐用年数)とされています。

つまり、構造木材が適切な状態に保たれていて、メンテナンスが行き届いていれば、100年を超えても日本の木造住宅には居住できるということです。 では世界基準で見るとどうでしょうか。住宅耐用年数でいうとアメリカで約100年、ドイツで約80年、イギリスでは約140年とされています。ちなみにドイツでは戦中に大半が焼失したこともあり、実際には築数百年でも現役の建物が数多く存在します。つまり、欧米では住宅の寿命が日本の何倍もあるのが当たり前です。

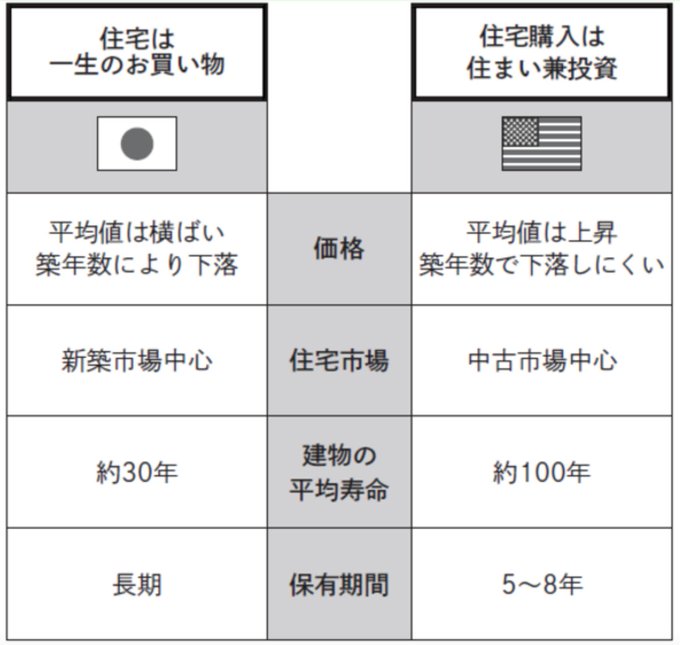

諸外国では100年以上も取り壊されずに使い続けられる家が、日本では30年足らずで取り壊されている。しかも実際にはメンテナンスさえすれば50年以上も住み続けられるはずなのに・・・。 それでは、日本の住宅業界だけがこのような状態になっているのは、一体なぜなのでしょうか。その大きな理由の一つに、住宅に対する価値観の違いがあります。欧米では昔から住宅を“資産”と捉えてきました。家を長持ちさせることにより、資産形成のためにも社会にとってもプラスになるという考え方が根付いてきました。そして社会全体でそこに投資してきたのです。

『Why! なぜ日本人は住宅ローンに大金を払う? ドイツから見えた日本の家の異常さ』

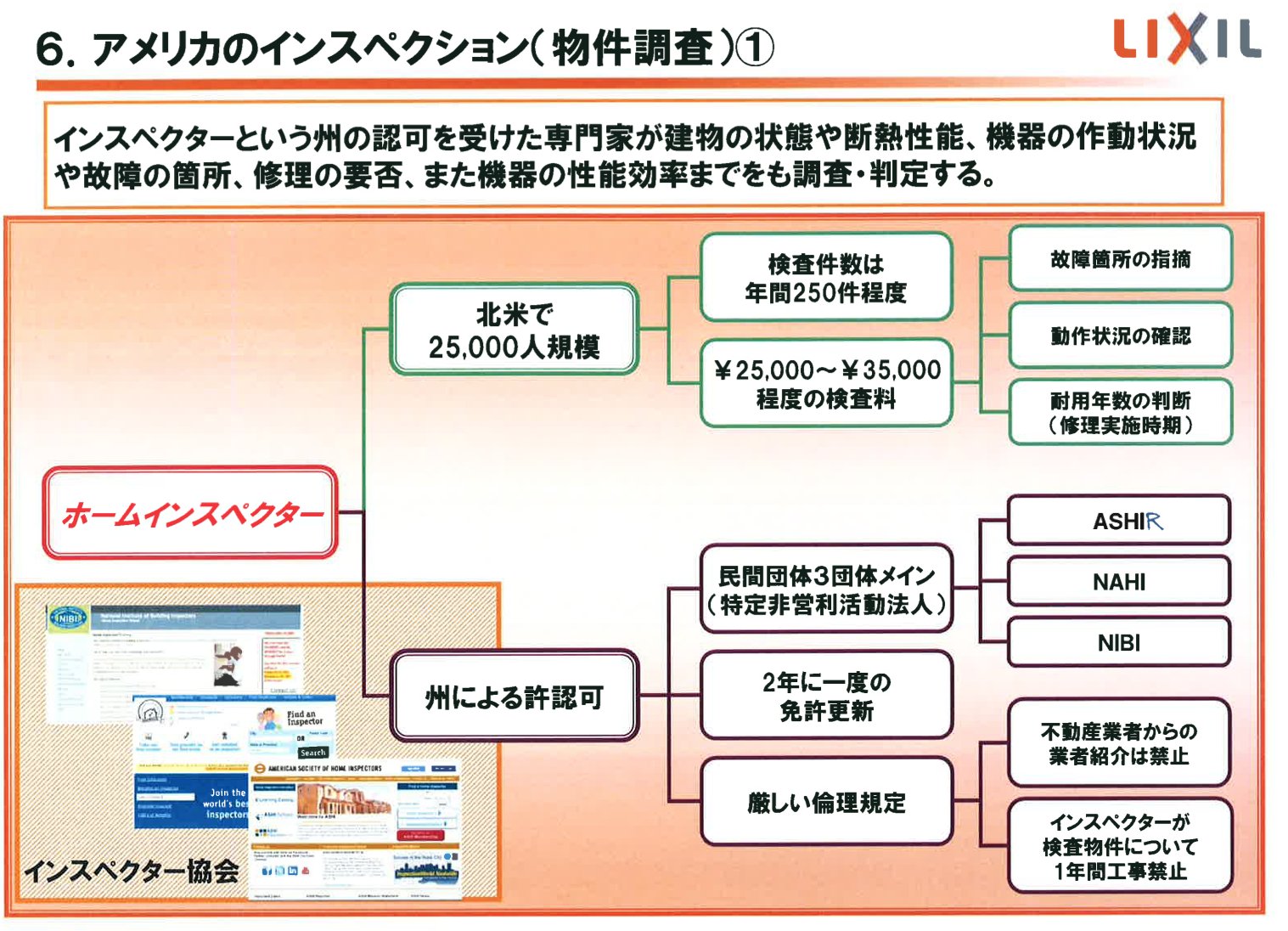

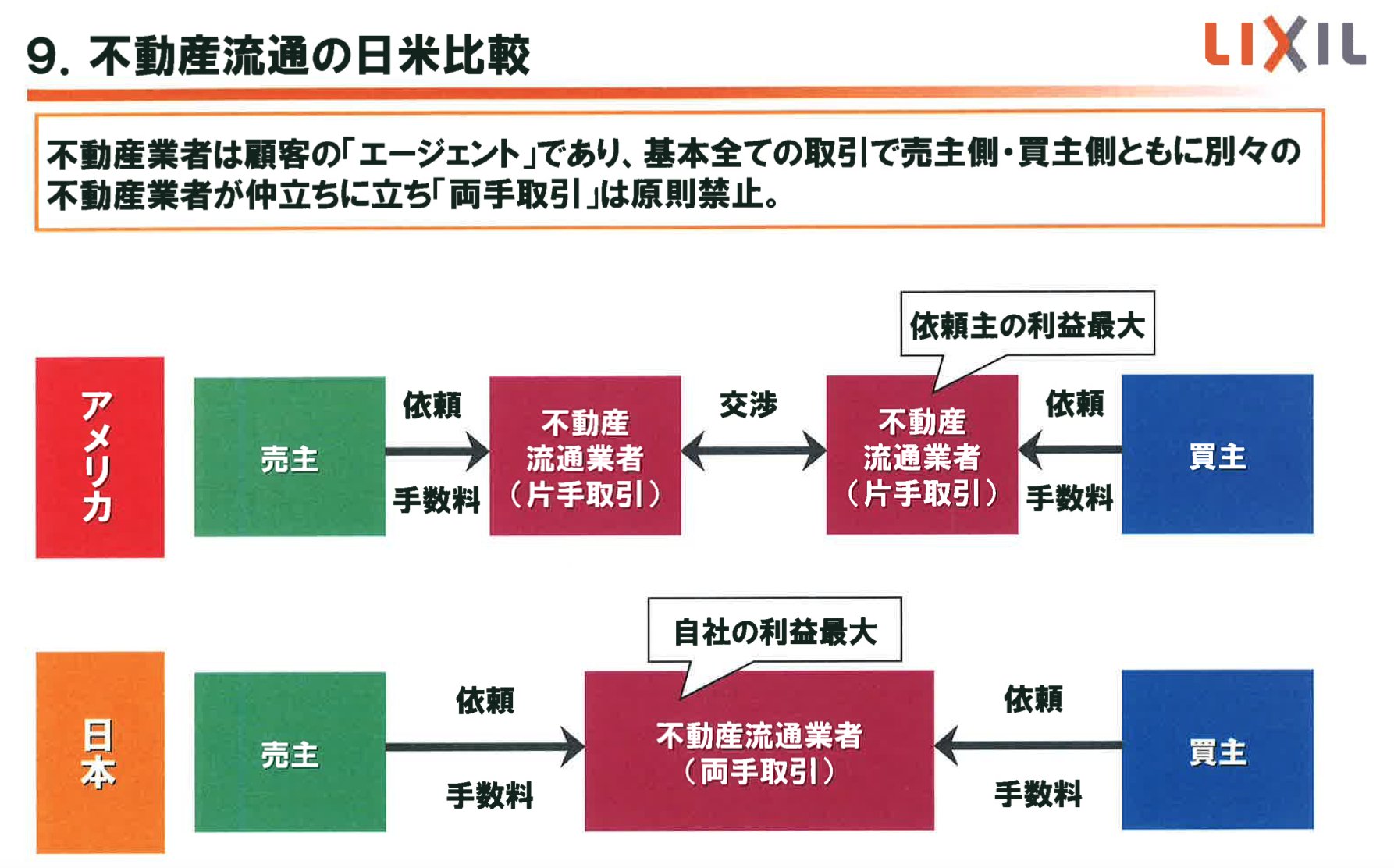

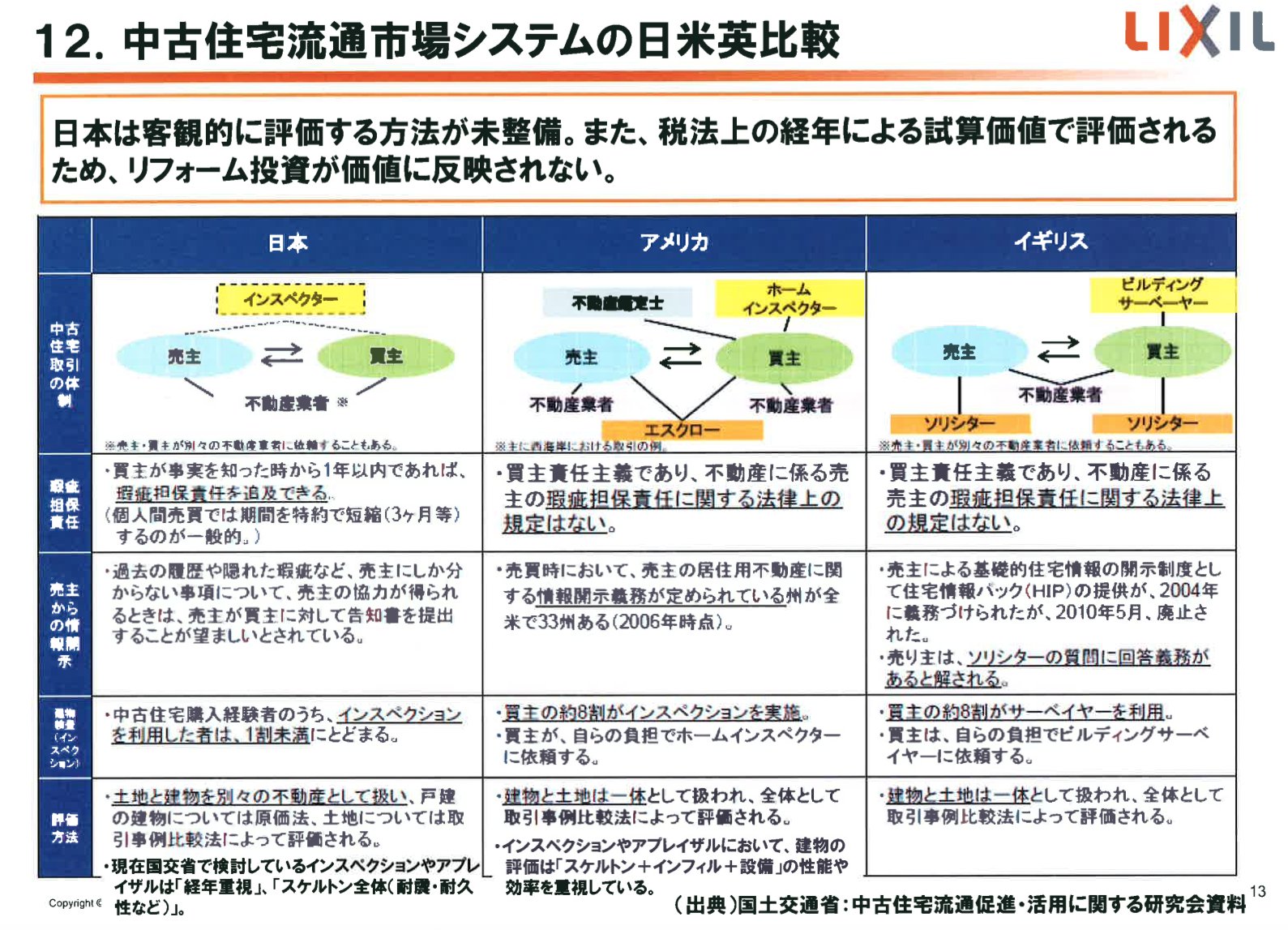

ですから欧米諸国の住宅では、新築時より50年後の方が資産価値が高くなっていることもザラにあるのです。このように、住宅を長持ちさせることができれば、住宅ローンに縛られず自由で豊かな老後が過ごせる可能性が高まるだけではなく、子供や孫の代にまで資産価値の高い住宅を残すことができるのです。また、米国などでは買い手側が住宅の資産価値を判断するために、専門の不動産エージェントやインスペクション(物件調査)事業が一般化しており、物件購入前に買主側がプロの鑑定士や代行業者に依頼し、物件の状態を正確に把握することが可能になっています。

このように、欧米では買主側にとって安心安全な不動産取引が一般化しており、中古市場も流動的で活発であるために、個々のライフステージに合わせて、住居を売り買いしながら住み替えることが一般的になっています。

だからこそ米国などでは、中古住宅の改装改築が投資案件として扱われ、売主側の方で住宅の資産価値を高めるためのリフォーム・リノベを行い、それをより高く販売する事業(Fix & Flip)が活発なのです。そして物件の資産価値を査定する専門業社も存在します。

『日米のリノベーションビジネスの違いとは? 中古住宅の仲介とリノベーションと住宅ローンをひとまとめにして提供する「ワンストップサービス」』 https://www.reform-online.jp/news/renovation/10578.php

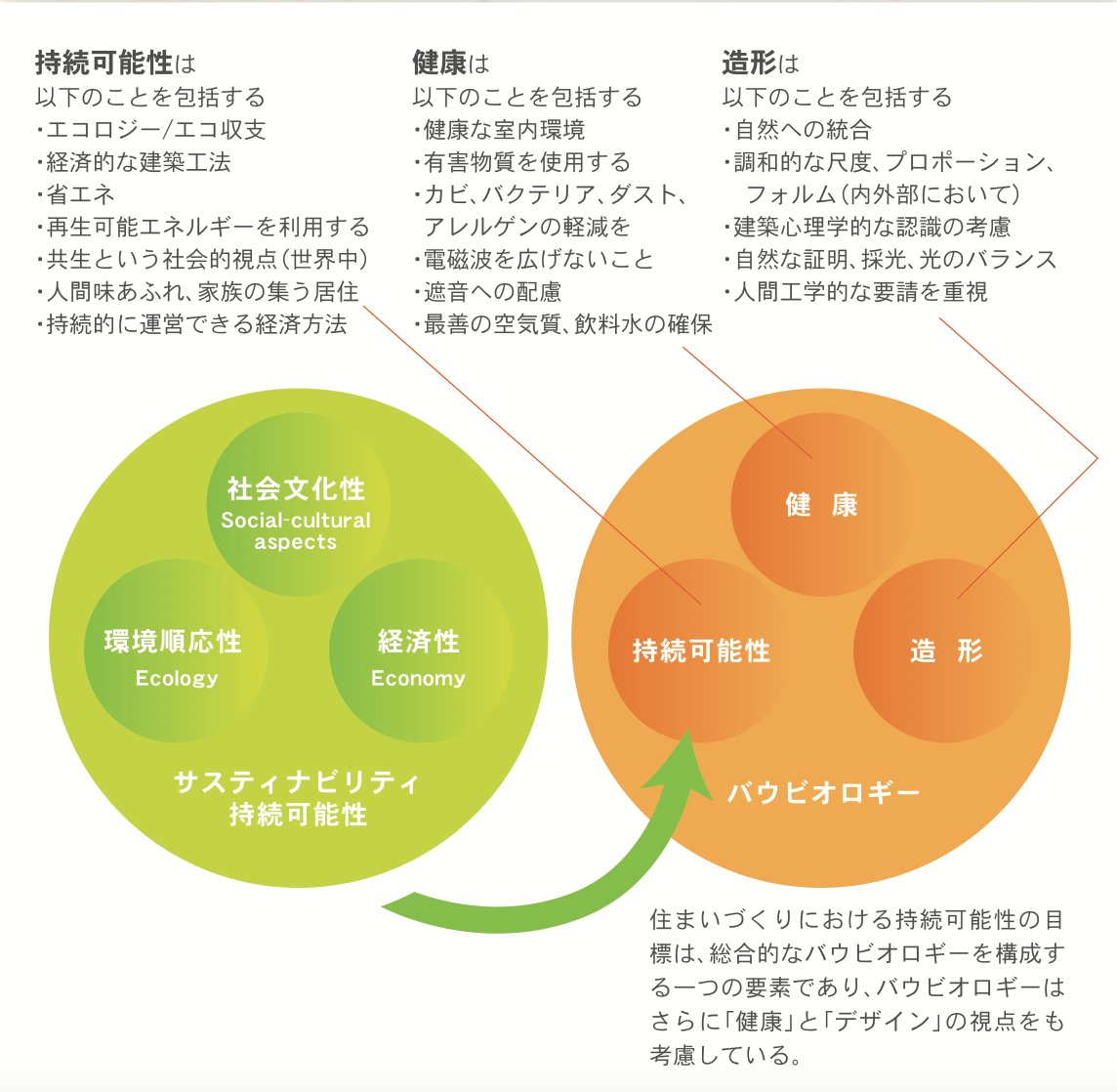

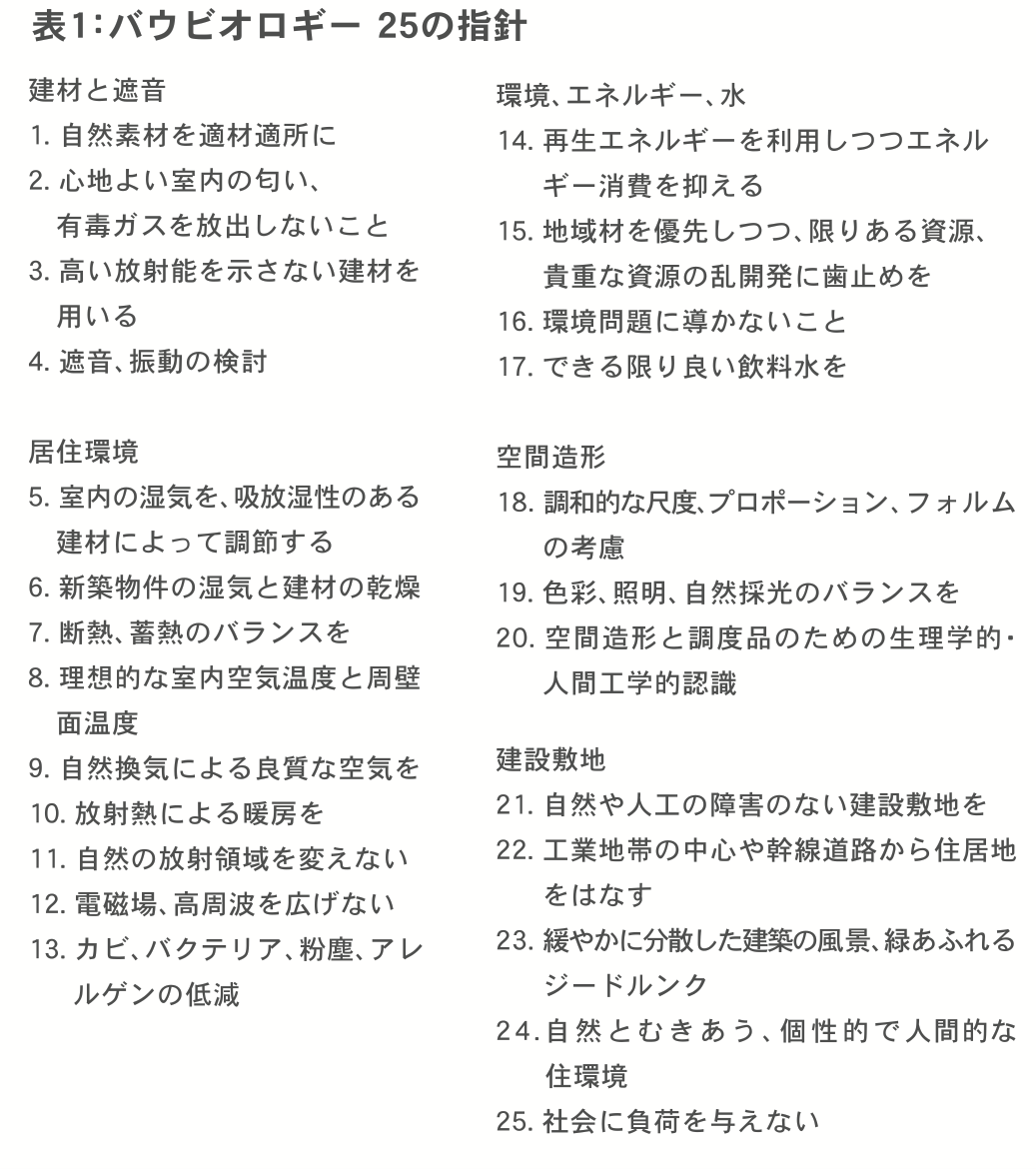

さらに、欧米では「バウビオロギー(Baubiology:建築生物学)」言う、住宅を一つの有機体として捉える学問が存在し、住環境と人の健康との関係が長年研究されてきました。そしてそれがエビデンスとなり、指針として示され現在では国の政策にも一部反映されています。

例えば欧米諸国では、温熱環境の重要性が政策にも反映されており、特にEU諸国では、家の省エネ性能(エネルギーパス)が表示義務化されており、住宅先進国ドイツでは新築の半分くらいが、現在世界最高等級とされている「パッシブハウス」レベルで建てられているそうです。

例えば欧米諸国では、温熱環境の重要性が政策にも反映されており、特にEU諸国では、家の省エネ性能(エネルギーパス)が表示義務化されており、住宅先進国ドイツでは新築の半分くらいが、現在世界最高等級とされている「パッシブハウス」レベルで建てられているそうです。

『ドイツ発祥のパッシブハウスが手本。安全で快適な家をつくるためには?』 https://esse-online.jp/articles/-/21955

翻って日本ではどうかというと、家は“負債”として扱われ、そもそも「住宅の資産価値を維持する」ないしは「住宅を資産形成のための投資物件として扱う」という考え方自体が全く一般的ではありません。

『日本と外国の住宅の考え方の違いについて。』 https://web.archive.org/web/20220706182952/https://echo-art.jp/column/nipponn-gaikokuno-zyuutakuno-kanngaekatanotigainituite/

それどころか、法的耐用年数は居住用(木造)で33年と定められている上に、木造一戸建て住宅であれば不動産取引の際に築25年で建物価格をゼロと査定するのが一般的です。

『持ち家は資産ではない!持ち家は負債と言い切れる理由とは?』 https://trust-literacy.com/home-is-not-asset/

ですから、日本では資産価値の高い長持ちする家を作ろうとするインセンティブが乏しく、逆に家をできるだけ安く作るために長持ちしない安い建材資材が使用され、技術力が低い職人を雇い、工期を短くして大量生産するという大手ハウスメーカーやローコストメーカーの手法がこれまで横行してきました。その結果、我々一般の施主も住宅はまるで“消費財”であるかのように扱い、住宅ローンを返し終わったら次の世代で建て替えるのが当たり前という認識です。しかし、そんな時代はもう終わりです。欧米のように住宅を資産として扱い、資産価値が維持できる住宅を志向すべきです。

『家の大量消費時代はそろそろ終わる?長持ちする家の可能性について』 https://orulab.allhouse.co.jp/contents/108

また、日本の不動産業界は買い手売り手双方から両手取引をする業者がほとんどで、住宅の資産価値を判断する専門のエージェントもいなければ、購入前のインスペクションも行われません。日本では完全に買い手にとって不利な状況での不動産売買が一般化しています。

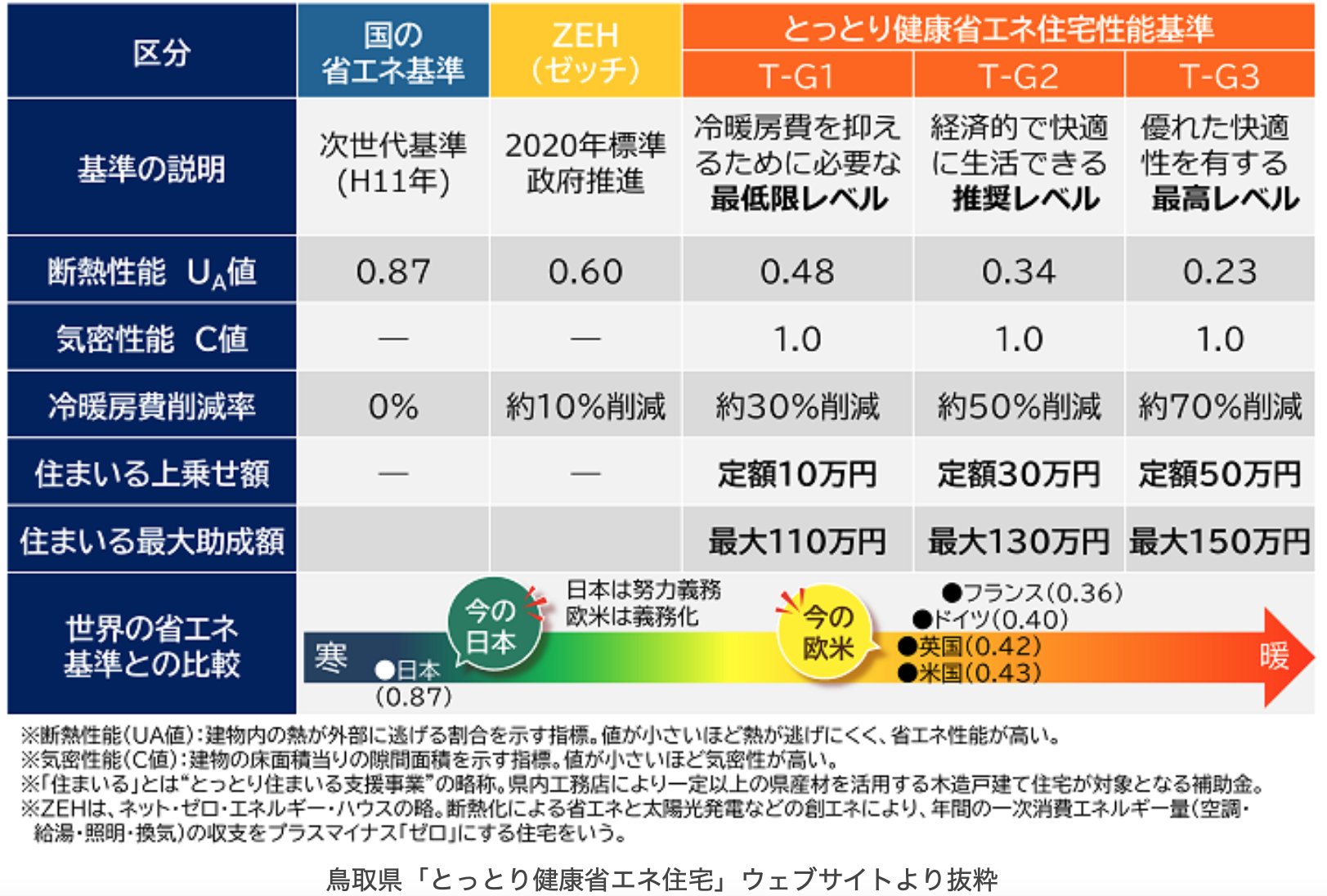

日本ではまともな物件が手に入ることを期待する方が間違っています。「運任せ」で購入する部分がかなり多く、買った後に後悔するなんてことは日本では日常茶飯事なのです。そもそもこのような不動産業界の歪んだ仕組み自体が問題で、日本の不動産業界全体が悪徳であることを我々は知っておくべきです。さらに、日本では住環境が人体に与える影響に関するエビデンスは住宅業界からはほとんど無視され、議論すらされてきませんでした。政府も住環境を良くしようというインセンティブに乏しい住宅政策ばかりを押し進めてきました。これこそが日本を住宅後進国たらしめている最大の要因です。住宅を造る側であるハウスメーカーや工務店も、「健康で快適に過ごせる住環境とは何ぞや?」という問いに対してまともに答えることができないままに、デザインや設備やコストダウン、営業手法(集客)や宣伝など目先のことばかりに目を向けて、住む人にとって本当に良い家づくりをしてこなかった。性能の悪い家づくりしかできない大手ハウスメーカーなどに配慮して、家の断熱・省エネ性能の義務化もずっと見送られ続けており、やっと昨年建築物省エネ法の改正により、省エネ性能義務化が決まりましたが、その基準も全く高性能とは言えないレベルです。

ちなみに、現在の日本の住宅ストック(中古住宅)の9割は、2025年から義務化される最低基準(断熱等級4)レベルすら満たしていません。それどころか、無断熱に近い断熱・省エネ性能の住宅が半分以上を占めています。

『我が国の住宅ストックをめぐる状況について』 https://www.mlit.go.jp/common/001318639.pdf

その結果、日本では住環境(特に温熱環境)の悪さが原因で、ヒートショックを含めた住宅での健康被害により、命まで奪われる人が年間約2万人もいるという、およそ先進国では起こり得ないような悲劇が実際に毎年繰り返されていることは、これまで示してきた通りです。

『低気密・低断熱の家は、命の危険があることを認識しましょう。』 https://sml-support.com/blogdetail?wgd=blog-4

しかし、この数年で一部ではありますが、住宅性能に対する意識が少しずつ変わってきたように思います。それは、本当に高性能な良い家づくりを志向するビルダー達が次々にYouTubeやインスタグラムといったSNSに参入し情報発信を行うようになったことが最も大きな要因だと思います。ただ、残念ながらそれでも高性能ビルダーは日本ではまだまだ稀であり、あくまで少数派に過ぎません。

『高断熱・高気密の重要性が住宅業界でまだまだ認識されていない原因と結果』 https://www.2x6satoru.com/article/post-2697.html

また、我々一般の住宅ユーザーの意識も、かなり家の性能に向いてきた部分もありますが、それも2極化・3極化しており、個々の知識量・情報量の差によって目指すところがかなり変わってきています。特に新築でマイホームを建てたいと思う方の多くはいまだにデザイン重視で、「高かろう悪かろう」の大手ハウスメーカー志向が強い。 私は、結局のところこのユーザー(消費者)の意識を変えない限り住宅業界も芯からは変わらないと思います。現在SDGs(フェイク)の名の下に、やっと日本国内でも住宅の省エネ性能向上が叫ばれ「建築物省エネ法」改正など良い兆しもあるものの、これも小手先だけの変化をもたらすに過ぎないと思います。 真に「快適で健康的で省エネで長持ち」な良い家づくりをしようと思った時に、省エネ性能や断熱性能だけを向上してもダメだからです。人間の身体と同じく、家を一つの“有機体”として捉えた時に、「部分最適は全体最適にはつながらない」ということなのです。 それでは真に「快適で健康的で省エネで長持ち」な家にするにはは、どのような家づくりを志していけば良いのでしょうか。

次回は当院が思うその指針と、オススメのビルダーをご紹介したいと思います。