家の“性能”が人の生死に関わる!?ヒートショックで命を失わないために 2023年2月24日のX(旧twitter)より転載

まだ肌寒い季節が続いていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。光熱費も爆上がりしている中、暖房せず寒さを我慢しているという人もおられるでしょうか。今日はそれは危険極まりないという話をしたいと思います。

皆さんは「ヒートショック」という言葉を聞いたことはあるでしょうか? その言葉の定義としては、「冬季の居室間の大きな温度差による急激な血圧変動が原因で、(特に屋内で)脳卒中や心筋梗塞を引き起こす病態の総称」(滋賀県HPなどより)とされているようです。

『ヒートショック対策について』 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/kenkou/15062.html

ただ、ヒートショックについてはまだその詳細なメカニズムが完全には解明されておらず、医学会では一般的に使用されている言葉ではありません。むしろ、「ヒートショック」という言葉自体は、住宅業界のセールストークとしてよく用いられているようです。

『ヒートショック対策をしている住宅会社のアピールがスタート』 https://koumuten-mikata.com/mori-75/

しかし、過去には入浴中(前後)の心筋梗塞患者の血圧・心拍数・心電図などを計測し、その変化を調べた研究が日本で行われており、いわゆる“ヒートショック”に近い現象については医学会でもかなり前から認識されていたようです。

『心筋梗塞患者の入浴 ー体を洗う動作および入浴温度の影響を含めた検討ー』 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm1964/25/2/25_2_93/_pdf

ヒートショックに繋がるメカニズムとしては、温度変化(低→高)により引き起こされる低血圧が考えられています。例えば、入浴後4〜5分で血圧が最大で30%低下したとする報告があり、脳への血流不足から意識障害に繋がる可能性が指摘されています。

『Effects of Hot Bath Immersion on Autonomic Activity and Hemodynamics Comparison of the Elderly Patient and the Healthy Young』https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcj/65/7/65_7_587/_pdf/-char/ja

一方で、一部の研究で寒暖差による血圧の乱高下が問題を引き起こすというよりもむしろ、体温上昇によりいわば“熱中症”のような状態になって意識障害が引き起こされた人が多かったことが示されています。これも広義の「ヒートショック」と言えるかもしれません。

『入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究』 https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/21301

ここからは、最もヒートショックが起こりやすいとされている入浴中の不慮の事故について取り上げてみましょう。人口動態統計によれば、家庭内での不慮の溺死・溺水死者数は近年大幅に増加傾向で、2019年には5666人が「浴槽内での溺死及び溺水」により死亡しています。

『冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください! -自宅の浴槽内での不慮の溺水事故が増えています- 』 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_042/assets/consumer_safety_cms204_20201119_02.pdf

もちろんこの全てがヒートショックによるものとは言えませんが、浴槽内での溺水については、その9割以上が家庭内(自宅)で発生しており、特に死亡者の9割が65歳以上の高齢者(そのうち75歳以上の後期高齢者が大半)であり、冬季に最も多いことがわかっています。日本国内では、全国で年間約19,000人の入浴関連突然死が発生していると推定されており、東京都・佐賀県・山形県で2012年〜2013年にかけて行われた研究によれば、入浴関連突然死数は日本全国で2025年には24,777人、2035年には27,337人にまで増加すると推定されています。

『Sudden Death Phenomenon While Bathing in Japan― Mortality Data―』 https://www.jstage.jst.go.jp/article/circj/81/8/81_CJ-16-1066/_pdf/-char/ja

つまり、屋内での(入浴関連突然死による)死者数は、交通事故による死者数(約4,000件/年)や火災による死者数(約1,000人/年)よりも圧倒的に多く、もはやこの日本では「行ってらっしゃい、気をつけて」ではなく、むしろ「お帰りなさい、気をつけて」と言うべき悲惨な状況になっています・・・。

また、65歳以上の高齢者の意図しない溺死死亡率(10万人あたり)は、統計的な国際比較ではなんと日本が堂々の世界一位(先進諸国ではダントツ最下位!)であり、浴槽内での溺水が他国に比べて著名に多いことも判明しています。

『Unintentional drowning mortality, by age and body of water: an analysis of 60 countries』 https://injuryprevention.bmj.com/content/injuryprev/21/e1/e43.full.pdf

これは、日本では「湯船に浸かる」という文化が根付いているために、他国に比べて圧倒的に浴槽にお湯を溜めて入る人が多いことが起因しているのは間違いないのですが、そもそも今でも日本人の多くが湯船に入る習慣を持ち、その結果として風呂場での事故が多いということには明確な理由があります。その答えは簡単で、一言で言えば「住宅性能」によるものです。今回は断熱性能を現すUa値や気密性能を示すC値といった、具体的な住宅性能についての話や省エネ基準の話などは、専門的な建築知識が必要になるので詳細には述べませんが、興味ある方は調べてみてください。

『高気密高断熱の家の基準や定義は?メリット・デメリットも知ろう』 https://wellnesthome.jp/9844/

しかし、ぜひ知っておいて欲しいこととして、例えば日本と緯度の近いドイツでは、これまで我が国で最高の断熱・省エネ基準の住宅は、そもそも20年以上前から(!!)省エネ基準法違反となり新たに建てることも許されない状況です(日本エネルギーパス協会HPなど) https://web.archive.org/web/20230517092121/https://energy-pass.jp/cn6/ima05.html

ところで、住宅の断熱性能と人の健康との関係性について、過去に様々な研究で示されてきました。例えば、ニュージーランドで調査した大規模介入試験において、断熱改修を行った住宅に居住する人の方が、欠勤回数が減少し主観的な健康感も向上したことが示されています。

『Research Effect of insulating existing houses on health inequality: cluster randomised study in the community』 https://www.bmj.com/content/334/7591/460

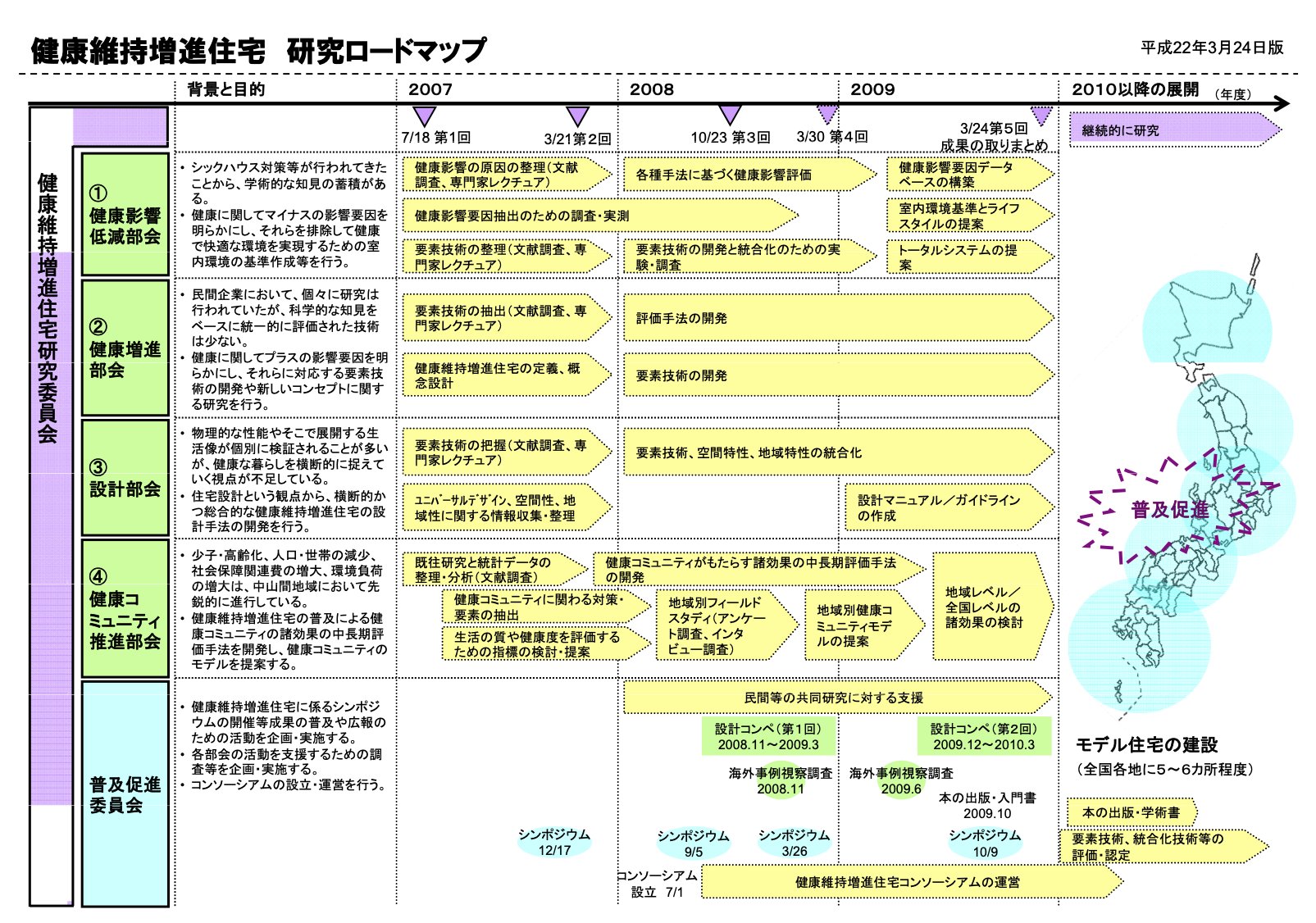

ここ日本でも、健康維持増進住宅研究委員会などのグループや各大学・研究機関の住宅の温熱環境の研究によって、断熱性能向上によって様々な疾病が防止される傾向にあることが示されてきました。

また、東北地方を中心とした高気密・高断熱住宅を対象としたアンケート調査でも、室内温熱環境の改善により、風邪や肩こりなどの症状が改善され、高気密・高断熱住宅は居住者の健康にとって良い影響を与えることが示唆されています。

『高断熱高気密住宅における熱環境特性と居住者の健康に関する調査』 https://www.jstage.jst.go.jp/article/aija/63/507/63_KJ00004222562/_pdf/-char/ja

さらに、戸建住宅への転居経験者を対象に、様々な疾患について転居前後における有病状況の変化を問う全国アンケート調査において、住宅の断熱性能の向上により様々な疾患の改善が定量的に示されています。

『健康維持がもたらす間接的便益(NEB)を考慮した住宅断熱の投資評価』 https://www.jstage.jst.go.jp/article/aije/76/666/76_666_735/_pdf/-char/ja

この論文においては、様々な疾患の中でも頻回の医療機関受診が必要とされ、厚労省の統計データでも扱われているアレルギー・アトピー疾患や、生活習慣病、心疾患や脳血管疾患などの慢性疾患10疾患の改善率を評価していますが、驚くべきことにその10疾患全てで改善が認められたことが示されています。さらにこの論文では、住宅の高断熱化によって、先の慢性疾患10疾患の予防ができることに加えて、医療費の削減や病休による経済的損失を減らせることまで明らかになりました。具体的には、中所得世帯で一人につき平均年間約27,000円の便益が得られるとされています。

以上のことから、住宅の断熱性能を高め温熱環境を維持することが、我々の健康を維持し、慢性疾患を予防することにもつながり、またその健康を維持できれば将来的にかかる医療費も削減できるため、経済的損失も軽減することができるということが考えられます。実際に、世界保健機関(WHO)の「住宅と健康に関するガイドライン(2018年度版)」でも、住宅の温度は18℃〜24℃の間に保つのが良いと勧告されています。

『WHO Housing and health guidelines』 https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376

WHOが勧告している通り、18℃以下の温度になると、呼吸器系・循環器系疾患のリスクが増大するばかりではなく、気温が下がれば下がるほどヒートショックが起こるリスクも増し、命の危険が出てくることが示唆されています(逆に室温が高すぎても健康被害が出てくることを示した論文も多くある)。近年では断熱性能を向上した住宅では、ヒートショックが起こりにくくなる可能性があることを示した研究報告もあり、やはりヒートショックを含めた住宅内での健康被害を防ぐためには、住宅の断熱性能を向上させることが重要だと考えられます。

『住宅の断熱性能向上と脱衣室・浴室暖房による入浴時のヒートショック緩和に関するCFD解析』 https://www.jstage.jst.go.jp/article/shasetaikai/2016.6/0/2016.6_17/_pdf/-char/ja

さて、それではどうすればこのヒートショックを防ぐ住宅作りをすることができるのか?あるいは既に住んでいる住宅でヒートショックが起こらないようにするためにはどのようにしていけばいいのか? 次回はそれらについて軽く触れてみたいと思います!